Die Historiensäule

Die Koblenzer Stadtgeschichte

Mitten im Herzen der Koblenzer Altstadt, auf dem belebten Görresplatz, erhebt sich ein außergewöhnliches Kunstwerk: die Historiensäule.

Diese rund zehn Meter hohe Brunnenanlage wurde im Jahr 1992 zur 2000-Jahr-Feier der Stadt Koblenz errichtet und erzählt in eindrucksvoller Form die wechselvolle Geschichte der Stadt. In zehn detailreich gestalteten Szenen führt die Säule von der römischen Gründung über das Mittelalter, das Kurfürstentum und die französische Besatzung bis in die Gegenwart. Geschaffen vom Künstler Jürgen Weber, ist die Historiensäule nicht nur ein Kunstobjekt, sondern auch ein begehbares Geschichtsbuch – ein Ort, an dem Vergangenheit sichtbar und begreifbar wird.

1.–5. Jahrhundert

Römische Kastell-Siedlung

Die Geschichte von Koblenz beginnt mit der römischen Expansion unter Julius Caesar um 55 v. Chr., als das Gebiet am Zusammenfluss von Rhein und Mosel Teil des Römischen Reiches wurde. Auf dem zuvor von Kelten besiedelten Land errichteten die Römer ein befestigtes Kastell namens castellum apud confluentes – „Kastell bei den Zusammenfließenden“. Dieser Name gilt als Ursprung des heutigen Stadtnamens Koblenz.

Etwa 500 Jahre lang beeinflussten die Römer die Region durch Militär, Handel und Infrastruktur. Neben dem Kastell entstand ein sogenannter Vicus, in dem Händler, Handwerker und Familienangehörige der Soldaten lebten. Koblenz entwickelte sich zu einem lebendigen Ort mit Märkten, Badeanlagen, Werkstätten und Tavernen. Die Römer brachten vielfältiges Wissen mit – vom Straßenbau über Heiztechnik bis zum Weinbau.

Etwa 500 Jahre lang beeinflussten die Römer die Region durch Militär, Handel und Infrastruktur. Neben dem Kastell entstand ein sogenannter Vicus, in dem Händler, Handwerker und Familienangehörige der Soldaten lebten. Koblenz entwickelte sich zu einem lebendigen Ort mit Märkten, Badeanlagen, Werkstätten und Tavernen. Die Römer brachten vielfältiges Wissen mit – vom Straßenbau über Heiztechnik bis zum Weinbau.

6.–9. Jahrhundert

Krongut und Konferenzort

Nach dem Rückzug der Römer um 470 n. Chr. übernahmen die Franken die Kontrolle über das Koblenzer Gebiet. Aufgrund seiner strategisch günstigen Lage entwickelte sich der Ort zu einem bedeutenden Zentrum für politische Zusammenkünfte.

Im Jahr 842 fanden in der Basilika St. Kastor Verhandlungen zwischen den Enkeln Karls des Großen statt, die 843 im Vertrag von Verdun mündeten. Dieser markiert die Entstehung der Reiche Frankreich, Deutschland und des Mittelreichs „Lotharingien“, dem auch Koblenz angehörte.

Unter fränkischer Herrschaft wurde die Stadt zu einer Königspfalz und einem geistlichen Mittelpunkt. Die Basilika St. Kastor erlangte im 9. Jahrhundert große Bedeutung als Kirche und Grabstätte. Mönche prägten das religiöse Leben, und rund um das ehemalige Kastell entstanden neue Siedlungsstrukturen. Koblenz entwickelte sich weiter zu einem Verwaltungs- und Versammlungsort mit engen Verbindungen zum späteren Erzbistum Trier.

Im Jahr 842 fanden in der Basilika St. Kastor Verhandlungen zwischen den Enkeln Karls des Großen statt, die 843 im Vertrag von Verdun mündeten. Dieser markiert die Entstehung der Reiche Frankreich, Deutschland und des Mittelreichs „Lotharingien“, dem auch Koblenz angehörte.

Unter fränkischer Herrschaft wurde die Stadt zu einer Königspfalz und einem geistlichen Mittelpunkt. Die Basilika St. Kastor erlangte im 9. Jahrhundert große Bedeutung als Kirche und Grabstätte. Mönche prägten das religiöse Leben, und rund um das ehemalige Kastell entstanden neue Siedlungsstrukturen. Koblenz entwickelte sich weiter zu einem Verwaltungs- und Versammlungsort mit engen Verbindungen zum späteren Erzbistum Trier.

10.–12. Jahrhundert

Vom fränkischen Reich an Kurtrier

Nach der fränkischen Eroberung war Koblenz ein königliches „Krongut“. Im Jahr 1018 übertrug Kaiser Heinrich II. die Stadt dem Erzbischof von Trier, um dessen Einfluss am Rhein zu stärken. Damit begann eine rund 750-jährige Zugehörigkeit zum Erzbistum und späteren Kurfürstentum Trier – eine Zeit intensiver religiöser, kultureller und politischer Prägung.

Unter der Herrschaft der Trierer Erzbischöfe wurde Koblenz zur Residenzstadt mit weltlicher und geistlicher Bedeutung. Sichtbar wurde dies in repräsentativen Bauten wie der Liebfrauenkirche und dem Florinskirchbezirk. Klöster, Stifte und Ordenshäuser bestimmten das Stadtbild. Zugleich entstand ein Handels- und Handwerkszentrum mit ersten urbanen Strukturen und Märkten – lange vor der offiziellen Verleihung von Stadtrechten.

Unter der Herrschaft der Trierer Erzbischöfe wurde Koblenz zur Residenzstadt mit weltlicher und geistlicher Bedeutung. Sichtbar wurde dies in repräsentativen Bauten wie der Liebfrauenkirche und dem Florinskirchbezirk. Klöster, Stifte und Ordenshäuser bestimmten das Stadtbild. Zugleich entstand ein Handels- und Handwerkszentrum mit ersten urbanen Strukturen und Märkten – lange vor der offiziellen Verleihung von Stadtrechten.

12.–13. Jahrhundert

Kreuzzüge und Sklavenhandel

Koblenz war zwar nicht direkt an den Kreuzzügen beteiligt, gehörte jedoch zu einem europaweiten Netzwerk, das von ihnen beeinflusst wurde. Ein Zeugnis dieser Zeit ist die älteste bekannte Zollliste der Stadt aus dem Jahr 1209, die sogar Abgaben auf Sklaven erwähnt – vermutlich Kriegsbeute.

Im Hochmittelalter lag Koblenz an einer der bedeutendsten Handelsachsen Europas: dem Rhein. Waren, Pilger und Kreuzfahrer passierten die Stadt, Klöster und Hospitäler boten ihnen Unterkunft, und lokale Märkte profitierten vom zunehmenden Verkehr. Religiöse Bewegungen wie Bettelorden und Pilgerströme prägten das Stadtbild und das geistige Leben. Koblenz war kein Ausgangspunkt für Kreuzzüge, aber ein Abbild der dynamischen Epoche des 12. und 13. Jahrhunderts.

Im Hochmittelalter lag Koblenz an einer der bedeutendsten Handelsachsen Europas: dem Rhein. Waren, Pilger und Kreuzfahrer passierten die Stadt, Klöster und Hospitäler boten ihnen Unterkunft, und lokale Märkte profitierten vom zunehmenden Verkehr. Religiöse Bewegungen wie Bettelorden und Pilgerströme prägten das Stadtbild und das geistige Leben. Koblenz war kein Ausgangspunkt für Kreuzzüge, aber ein Abbild der dynamischen Epoche des 12. und 13. Jahrhunderts.

13.–16. Jahrhundert

Blühende städtische Gemeinde

Zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert entwickelte sich Koblenz zu einer wohlhabenden Stadt mit reger handwerklicher und kaufmännischer Tätigkeit. Klöster, Stifte und die Verwaltung des Kurfürstentums Trier bestimmten das öffentliche Leben. Zeugnisse dieser Epoche sind bis heute erhalten, etwa mittelalterliche Kirchen, die Alte Burg am Moselufer und die von Kurfürst Balduin von Luxemburg (1307–1354) errichtete Moselbrücke.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wuchs auch das Selbstbewusstsein der Bürgerschaft. Zünfte entstanden, Forderungen nach Mitbestimmung nahmen zu – teils im Konflikt mit der kurfürstlichen Herrschaft. Neue Viertel wurden gebaut, Märkte florierten, und die Stadtmauer erweitert. Die Gotik prägte das Erscheinungsbild, begleitet von neuen religiösen Strömungen und klösterlicher Bildung. Koblenz wurde zu einem Zentrum mittelalterlichen Handels und kulturellen Lebens.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wuchs auch das Selbstbewusstsein der Bürgerschaft. Zünfte entstanden, Forderungen nach Mitbestimmung nahmen zu – teils im Konflikt mit der kurfürstlichen Herrschaft. Neue Viertel wurden gebaut, Märkte florierten, und die Stadtmauer erweitert. Die Gotik prägte das Erscheinungsbild, begleitet von neuen religiösen Strömungen und klösterlicher Bildung. Koblenz wurde zu einem Zentrum mittelalterlichen Handels und kulturellen Lebens.

17./18. Jahrhundert

Dreißigjähriger Krieg, Hexenwahn

Im Dreißigjährigen Krieg war Koblenz hart umkämpft – französische und kaiserliche Truppen lieferten sich schwere Gefechte um die Stadt. Kaum erholt, erlitt Koblenz im Pfälzischen Erbfolgekrieg erneut große Zerstörung durch heftigen französischen Beschuss, obwohl eine direkte Eroberung ausblieb.

In dieser Zeit herrschten religiöse Angst, soziale Spannungen, Hungersnöte und Krankheiten. Unter dem Einfluss der Gegenreformation kam es zu zahlreichen Hexenprozessen, die vor allem Frauen trafen. Der Glaube an Zauberei, verbunden mit politischen Interessen, führte zu Verfolgung und Gewalt – ein düsteres Kapitel der Stadtgeschichte mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Folgen.

In dieser Zeit herrschten religiöse Angst, soziale Spannungen, Hungersnöte und Krankheiten. Unter dem Einfluss der Gegenreformation kam es zu zahlreichen Hexenprozessen, die vor allem Frauen trafen. Der Glaube an Zauberei, verbunden mit politischen Interessen, führte zu Verfolgung und Gewalt – ein düsteres Kapitel der Stadtgeschichte mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Folgen.

um 1800

Französische Revolution

Mit dem Bau des Kurfürstlichen Schlosses wurde Koblenz zur Residenzstadt. Doch schon bald erreichten die Umwälzungen der Französischen Revolution auch die Region. In den Jahren 1791/92 suchten zahlreiche geflüchtete Adelige aus Frankreich Zuflucht in der Stadt, die deshalb als „Klein-Paris“ galt. 1794 besetzten französische Truppen Koblenz, das wenig später annektiert und ab 1798 Hauptstadt des Rhein-Mosel-Departements wurde.

Mit der Eingliederung in das französische Staatsgebiet folgten tiefgreifende Veränderungen: Französisches Recht, moderne Verwaltung und das metrische System wurden eingeführt. Die Säkularisierung führte zur Auflösung kirchlicher Einrichtungen und zur Verstaatlichung ihres Besitzes. Während viele Bürger von neuen Freiheiten und wirtschaftlichen Chancen profitierten, verloren andere angestammte Rechte. Die französische Herrschaft brachte politischen Wandel und prägte das Stadtbild bis in die Moderne.

Mit der Eingliederung in das französische Staatsgebiet folgten tiefgreifende Veränderungen: Französisches Recht, moderne Verwaltung und das metrische System wurden eingeführt. Die Säkularisierung führte zur Auflösung kirchlicher Einrichtungen und zur Verstaatlichung ihres Besitzes. Während viele Bürger von neuen Freiheiten und wirtschaftlichen Chancen profitierten, verloren andere angestammte Rechte. Die französische Herrschaft brachte politischen Wandel und prägte das Stadtbild bis in die Moderne.

19./20. Jahrhundert

Preußische Epoche

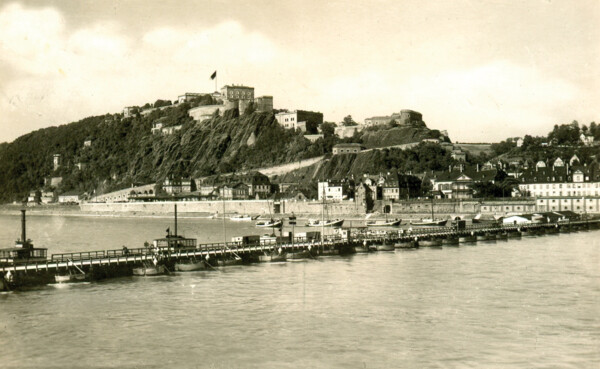

Der aus Koblenz stammende Staatsmann Fürst von Metternich spielte eine zentrale Rolle bei der Neuordnung Europas nach den Napoleonischen Kriegen. Beim Wiener Kongress 1815 wurde das Rheinland Preußen zugesprochen, woraufhin Koblenz zum Sitz des Oberpräsidenten der Rheinprovinz wurde. Ab 1817 entstand mit der Festung Ehrenbreitstein eine der stärksten Befestigungsanlagen des westlichen Reiches.

Unter preußischer Verwaltung entwickelte sich Koblenz zu einem modernen Verwaltungszentrum. Neue Behörden, Schulen und Gerichte wurden geschaffen, das Stadtbild durch klassizistische Bauten geprägt. Der Rhein wurde durch Schleusen, Brücken und Häfen besser erschlossen, was Handel und Verkehr förderte. Das Militär prägte das öffentliche Leben, während preußische Disziplin auf rheinische Lebensart traf – Koblenz wurde zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Westdeutschland und Berlin.

Unter preußischer Verwaltung entwickelte sich Koblenz zu einem modernen Verwaltungszentrum. Neue Behörden, Schulen und Gerichte wurden geschaffen, das Stadtbild durch klassizistische Bauten geprägt. Der Rhein wurde durch Schleusen, Brücken und Häfen besser erschlossen, was Handel und Verkehr förderte. Das Militär prägte das öffentliche Leben, während preußische Disziplin auf rheinische Lebensart traf – Koblenz wurde zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Westdeutschland und Berlin.

2. Weltkrieg

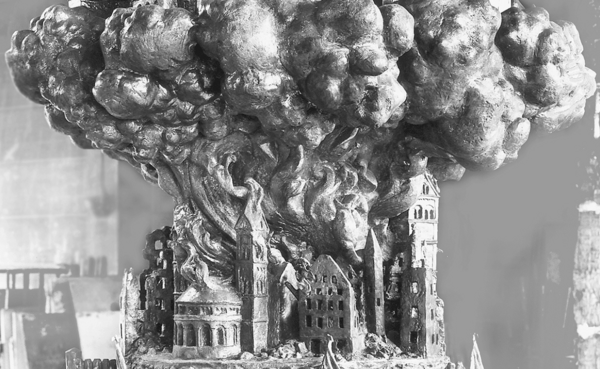

Zerstörung 1944

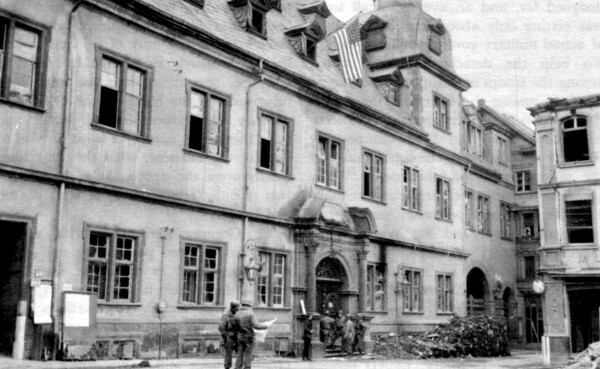

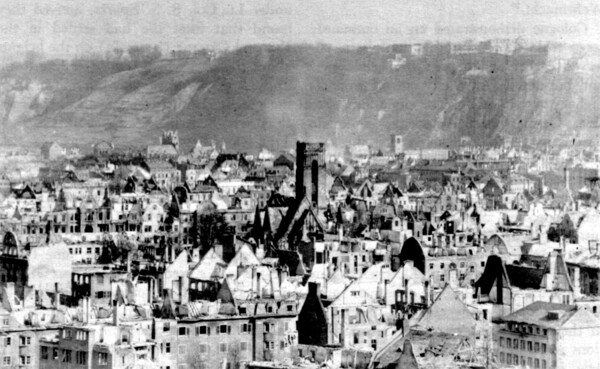

Im Zweiten Weltkrieg wurde Koblenz zu 87 Prozent durch Brand- und Sprengbomben zerstört und im März 1945 von amerikanischen Truppen besetzt. Ab Juli gehörte die Stadt zur französischen Besatzungszone. Nach Kriegsende lag Koblenz in Trümmern – Wohnraum und Lebensmittel waren knapp.

Trotz der schwierigen Lage begann der Wiederaufbau rasch. Das öffentliche Leben wurde mit großer Tatkraft neu organisiert. Ein besonderes Zeichen des demokratischen Aufbruchs setzte die Beratende Landesversammlung, die am 22. November 1946 im Stadttheater zusammentrat. Dort wurde die Verfassung für das neue Bundesland Rheinland-Pfalz vorbereitet. Bis 1951 war Koblenz dessen erste Landeshauptstadt – ein wichtiges Kapitel in der politischen Neuordnung Nachkriegsdeutschlands.

Trotz der schwierigen Lage begann der Wiederaufbau rasch. Das öffentliche Leben wurde mit großer Tatkraft neu organisiert. Ein besonderes Zeichen des demokratischen Aufbruchs setzte die Beratende Landesversammlung, die am 22. November 1946 im Stadttheater zusammentrat. Dort wurde die Verfassung für das neue Bundesland Rheinland-Pfalz vorbereitet. Bis 1951 war Koblenz dessen erste Landeshauptstadt – ein wichtiges Kapitel in der politischen Neuordnung Nachkriegsdeutschlands.

Heute (bis 1992)

Eine Zukunftsorientierte Stadt

Mit der Rittersturzkonferenz 1948 leistete Koblenz einen wichtigen Beitrag zur deutschen Nachkriegsordnung – ein Meilenstein auf dem Weg zum Grundgesetz. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich die Stadt zur größten Garnisonsstadt Westdeutschlands.

Heute ist Koblenz ein bedeutender Wirtschafts- und Verwaltungsstandort mit breitem Bildungsangebot. Als moderne Hochschulstadt zieht sie junge Menschen aus aller Welt an. Investitionen in nachhaltige Mobilität, Digitalisierung und den Erhalt des kulturellen Erbes stärken die Zukunftsfähigkeit. Die Lage an Rhein und Mosel, grüne Freiräume und ein aktives Stadtleben verleihen Koblenz eine hohe Lebensqualität.

Heute ist Koblenz ein bedeutender Wirtschafts- und Verwaltungsstandort mit breitem Bildungsangebot. Als moderne Hochschulstadt zieht sie junge Menschen aus aller Welt an. Investitionen in nachhaltige Mobilität, Digitalisierung und den Erhalt des kulturellen Erbes stärken die Zukunftsfähigkeit. Die Lage an Rhein und Mosel, grüne Freiräume und ein aktives Stadtleben verleihen Koblenz eine hohe Lebensqualität.

Bis heute

2002

Stadt Koblenz wird Teil des UNESCO Welterbes „Oberes Mittelrheintal“

Seit 2002 zählt das Obere Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz zum UNESCO Welterbe. Die Auszeichnung würdigt die einmalige Verbindung von Natur, Kultur und Geschichte: Mächtige Burgen, steile Weinberge und jahrhundertealte Städte prägen die Landschaft entlang des „Romantischen Rheins“.

In Koblenz gehören das Deutsche Eck, die Festung Ehrenbreitstein, die historische Altstadt sowie die Seilbahn über den Rhein zur geschützten Kulturlandschaft. Die Anerkennung durch die UNESCO ist nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Auftrag – dieses besondere Erbe für kommende Generationen zu bewahren.

In Koblenz gehören das Deutsche Eck, die Festung Ehrenbreitstein, die historische Altstadt sowie die Seilbahn über den Rhein zur geschützten Kulturlandschaft. Die Anerkennung durch die UNESCO ist nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Auftrag – dieses besondere Erbe für kommende Generationen zu bewahren.

2011

BUGA in Koblenz

Die Bundesgartenschau 2011 war ein Wendepunkt für Koblenz. Mit ihr wurden zentrale Bereiche der Stadt neu gestaltet – darunter das Deutsche Eck, das Kurfürstliche Schloss und das Plateau der Festung Ehrenbreitstein. Ein Highlight: die Eröffnung der Seilbahn über den Rhein, die seither das Stadtzentrum mit der Festung verbindet – barrierefrei, nachhaltig und mit einzigartigem Ausblick. Gleichzeitig wurde die Festung Ehrenbreitstein zum kulturellen Herzstück der Region ausgebaut. Heute ist sie ein lebendiger Ort für Ausstellungen, Konzerte und Events – und ein Symbol für den gelungenen Wandel Koblenz’ zur modernen Kulturstadt am Rhein.

2013

Neugestaltung des Zentralplatzes und Eröffnung des Forum Confluentes

Mit der Neugestaltung des Zentralplatzes hat Koblenz ein modernes, urbanes Zentrum gewonnen. Herzstück ist das Forum Confluentes – ein architektonisch markantes Gebäude und lebendiger Ort für Kultur, Bildung und Begegnung. Hier haben gleich drei bedeutende Einrichtungen ein neues Zuhause gefunden: das Mittelrhein-Museum mit seiner eindrucksvollen Kunstsammlung, die Tourist-Information Koblenz als erste Anlaufstelle für Gäste der Stadt sowie die Stadtbibliothek Koblenz, die modernes Wissen und digitales Arbeiten miteinander verbindet. Das Forum Confluentes bringt Menschen zusammen – ganz im Sinne seines Namens, der für das Zusammenfließen von Ideen, Kulturen und Lebenswelten steht.

2017

Koblenz feiert 200 Jahre „Festungsstadt“

Koblenz blickt auf eine bewegte Festungsgeschichte zurück – und feierte 2015 ein besonderes Jubiläum: 200 Jahre Festungsstadt. Die Stadt würdigte damit ihre Rolle als strategischer Ort und militärisches Zentrum seit der Zeit der Preußen. Zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen machten die Geschichte der preußischen Festungsanlage erlebbar – allen voran auf der Festung Ehrenbreitstein, die bis heute zu den größten erhaltenen Festungen Europas zählt. Das Jubiläum rückte die Festung nicht nur als historisches Denkmal, sondern auch als lebendigen Ort der Kultur in den Fokus – und stärkte das Bewusstsein für das baukulturelle Erbe der Stadt.

2021

Koblenz etabliert sich als „Weinstadt Koblenz“

Koblenz hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich als Weinstadt profiliert – mitten im Herzen zweier renommierter Anbaugebiete: Mosel und Mittelrhein. Mit Weinfesten, Vinotheken, Weinwanderungen und zahlreichen Veranstaltungen rund um den regionalen Wein hat sich Koblenz als Ort des Genusses und der Gastfreundschaft etabliert. Die Stadt bringt Winzer*innen, Gäste und Einheimische zusammen – und feiert den Wein als lebendigen Teil ihrer Identität. Ob am Deutschen Eck mit Blick auf den Rhein oder in den historischen Gassen der Altstadt: Weinkultur gehört in Koblenz einfach dazu.

Der Künstler

1928-2007

Jürgen Weber

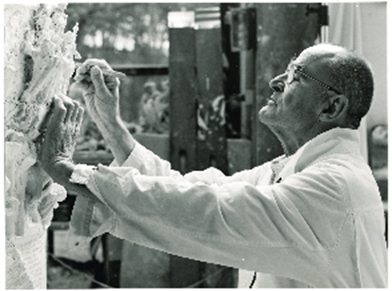

Jürgen Weber (1928–2007) war ein bedeutender deutscher Bildhauer. Nach Studien in Medizin, Kunstgeschichte und Bildhauerei wurde er 1960 Professor an der TH Braunschweig. Sein Werk umfasst zahlreiche bekannte Skulpturen und Brunnen, darunter das Portal der Jacobi-Kirche in Hamburg, das „Ehekarussell“ in Nürnberg und das „Narrenschiff“ in Hameln.

Webers figurativer Stil ist geprägt von expressiver Dramatik, gesellschaftskritischer Symbolik und oft ironischer Brechung. Häufig setzte er sich mit Themen wie Macht, Religion, Liebe und Tod auseinander.

Die Historiensäule in Koblenz, ein Geschenk des Landes Rheinland-Pfalz zur 2000-Jahr-Feier der Stadt, wurde von Weber entworfen und im Jahr 2000 vollendet. Sie zählt zu seinen wichtigsten Arbeiten im öffentlichen Raum. In zehn übereinandergestellten Bildzonen erzählt sie die Stadtgeschichte von der Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert – vielschichtig, satirisch und bildgewaltig.

Wie auch bei seinen anderen Großplastiken arbeitete Weber mit der Kunstgießerei Noack in Berlin zusammen. Er war Mitglied der Berliner Akademie der Künste, erhielt mehrere Auszeichnungen und lehrte bis zu seinem Tod an der TH Braunschweig. Sein Nachlass wird heute teilweise an der TU kunsthistorisch betreut.

Webers figurativer Stil ist geprägt von expressiver Dramatik, gesellschaftskritischer Symbolik und oft ironischer Brechung. Häufig setzte er sich mit Themen wie Macht, Religion, Liebe und Tod auseinander.

Die Historiensäule in Koblenz, ein Geschenk des Landes Rheinland-Pfalz zur 2000-Jahr-Feier der Stadt, wurde von Weber entworfen und im Jahr 2000 vollendet. Sie zählt zu seinen wichtigsten Arbeiten im öffentlichen Raum. In zehn übereinandergestellten Bildzonen erzählt sie die Stadtgeschichte von der Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert – vielschichtig, satirisch und bildgewaltig.

Wie auch bei seinen anderen Großplastiken arbeitete Weber mit der Kunstgießerei Noack in Berlin zusammen. Er war Mitglied der Berliner Akademie der Künste, erhielt mehrere Auszeichnungen und lehrte bis zu seinem Tod an der TH Braunschweig. Sein Nachlass wird heute teilweise an der TU kunsthistorisch betreut.

Sehenswertes in der Nähe von der Historiensäule

Erleben Sie Koblenz

Entdecken Sie die Stadt an Rhein und Mosel ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Werfen Sie einen Blick auf die verschiedenen Erlebnisseiten und planen Sie Ihren nächsten Urlaub ganz nach Ihren Wünschen!